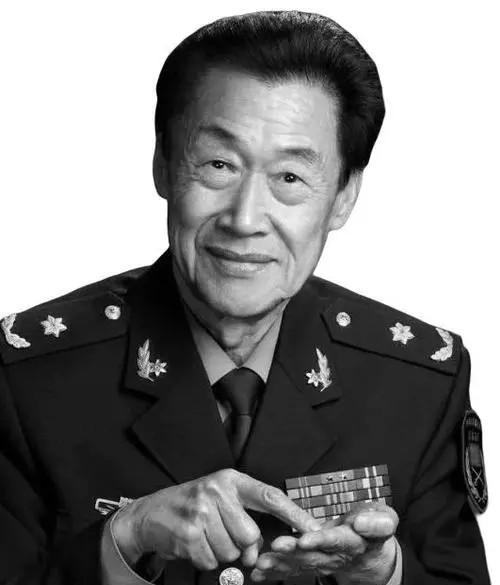

科学无国界?中国科学家发现反物质,两次证明却被西方拒之门外!他,是世界第一个发现反物质的人;他的论文,震惊西方物理界;可最终拿奖的,却是隔壁办公室的美国人。你说科学无国界?那赵忠尧怎么成了“局外人”?不仅没奖,还被三道美军密令追捕,押到巢鸭监狱。1930年的加州理工学院,实验室的灯光总亮到后半夜。赵忠尧穿着洗得发白的实验服,盯着云雾室里的轨迹——那是γ射线穿过铅块后,留下的两道对称光斑,一道向上,一道向下,像一对镜像。他算了整整三个月,确定这是正负电子湮灭的痕迹,而这,正是后来被称为“反物质”的最早证据。当他把论文交给导师密立根时,老教授揉着眼睛说:“忠尧,你可能捅破了物理学的窗户纸。”可这层“窗户纸”,西方学界却不想让中国人先捅破。论文发表后,欧洲物理学家集体沉默,有人说“光斑是实验误差”,有人暗指“中国人不懂精密测量”。赵忠尧没辩解,转头做了第二个实验:用更强的γ射线源重复验证,这次的轨迹更清晰,连最挑剔的英国物理学家卢瑟福都在信里承认“现象真实存在”。可就在这时,隔壁办公室的美国人安德森,在他的实验基础上稍作改进,发表了“发现正电子”的论文,1936年,诺贝尔奖颁给了安德森,提都没提赵忠尧的名字。为什么?密立根的日记后来泄了底:“委员会认为,让一个中国人优先发现这种‘颠覆性现象’,会动摇西方物理学的权威。”赵忠尧当时就坐在台下,看着安德森领奖,手里攥着自己的实验记录,纸都被捏出了褶皱。他不是不委屈,只是对着前来安慰的学生说:“科学认的是数据,不是国籍。”更让人寒心的还在后面。1946年,赵忠尧带着从美国采购的加速器部件回国——那是他省吃俭用,甚至卖掉妻子陪嫁的首饰才凑够钱买的,想在国内建第一个核物理实验室。可船到横滨港,美军突然登船,把他押进巢鸭监狱。三道密令写得明白:“赵忠尧掌握反物质核心技术,禁止其返回中国,就地审查。”监狱里的铁窗透着冷光,审讯官拿着他的论文问:“把技术卖给美国,给你绿卡和实验室,干不干?”赵忠尧盯着对方的眼睛:“我是中国人,我的实验室,必须建在自己的土地上。”他被关了45天,每天只给一碗发霉的米饭,却始终没松口。后来还是钱三强托人斡旋,说“他只是个教书先生”,美军才悻悻放人,却扣下了最重要的加速器核心部件。回国时,赵忠尧的箱子里只剩几本书和半套实验图纸。有人劝他:“留在西方,至少能安安稳稳做研究。”他却笑:“当年在西南联大,学生们在防空洞里用算盘算数据,都没放弃过,我这点难算什么?”他在清华大学重建物理系,实验室是旧仓库改的,仪器是自己动手修的,连粉笔都要省着用。可就是在这样的条件下,他带出了王淦昌、邓稼先、朱光亚——后来撑起中国核物理半壁江山的人。你知道他有多拼吗?1950年,为了给学生演示正负电子湮灭,他用铁皮桶做了个简易云雾室,里面的酒精不够,就把家里的白酒倒进去;没有高压电源,就用自行车发电机改造,蹬得满头大汗,只为让学生看清那道微弱的光斑。学生们说:“赵先生讲课时,眼里的光比实验室的灯还亮。”西方学界后来终于认了账。1979年,诺贝尔物理学奖得主格拉肖在演讲中说:“赵忠尧在1930年就发现了反物质,比安德森早两年,他才是真正的先驱。”可这时,赵忠尧已经78岁,听力早就因为早年实验受辐射下降,连颁奖现场的掌声都听不太清。有人问他要不要去追讨“迟到的荣誉”,他摆摆手:“我这辈子,就想让中国的实验室里,也能出自己的发现。现在看到学生们做出成绩,比拿什么奖都强。”那三道美军密令,后来解密时让人脊背发凉:“此人若回国,必加速中国核物理研究,不惜一切代价阻止。”这哪是针对一个科学家?分明是怕中国在前沿科学领域站起来。可赵忠尧偏要站着——他带着学生在荒地里建起原子能研究所,在苏联专家撤走后,硬是用算盘算出了核反应截面数据,为“两弹一星”铺了第一块砖。科学真的无国界吗?赵忠尧的遭遇戳破了这个漂亮话。当国籍成了评判成果的标尺,当偏见盖过了数据的重量,所谓“无国界”不过是强者的话术。可赵忠尧没怨过,他把委屈变成了韧劲,用一辈子证明:真正的科学家,心里装的不是奖项,是祖国的星空。现在,中国的粒子对撞机里,正负电子的轨迹清晰可见,那道光斑里,藏着赵忠尧当年没说出口的倔强。你说,这样的“局外人”,是不是比任何奖杯都更该被记住?各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。